Sommario:

Le origini del nome

Innanzitutto chiariamo che il termine Riva, a Venezia, sta ad indicare un terrapieno piuttosto largo che costeggia un canale o la laguna. La Riva differisce dalla Fondamenta, che costeggia anch’essa un canale, ma è di larghezza inferiore. Questa zona, che si affaccia alla laguna sud e al bacino di San Marco, a tutti gli effetti è una banchina, dove approdavano le navi mercantili e militari, in buona parte provenienti dalla Dalmazia.

Quando la Riva fu iniziata, nel secolo IX, quella regione veniva chiamata appunto Schiavonia, e più avanti vedremo perché. Da qui l’origine del nome in “Riva degli Schiavoni”. La Riva degli Schiavoni si estende dal Ponte della paglia fino al Rio della Cà di Dio, e costituiva parte integrante del porto commerciale di Venezia. La vicinanza alla sede del centro di potere della Serenissima, il Palazzo Ducale, ne accresceva inoltre l’importanza.

Il Ponte della paglia, sul Rio di Palazzo tra Palazzo Ducale e le antiche prigioni, si chiama così perché appunto vi si scaricava la paglia da utilizzare in città, mentre oggi è la meta principale dei turisti che vi si fermano per ammirare il Ponte dei Sospiri. Da questo ponte si passa dal sestiere di San Marco a quello di Castello. Il Rio de la Cà di Dio (Cà en Duo in veneziano) invece prende il nome dall’antico ospizio che ospitava i pellegrini, fondato nel 1272 da tal Frate Lorenzo. Tutt’oggi in Francia è in uso il nome Casa di Dio per definire gli ospizi per pellegrini.

Gli Schiavoni

Il termine deriva dal latino medievale “sclavus“, ovvero “prigioniero di guerra slavo”, da cui anche “schiavo“. Ma nella Serenissima Repubblica di Venezia la schiavitù non era tollerata, tant’è che una legge specifica fu emessa nell’anno 876 dal Doge Orso Partecipazio, vietandone l’uso in tutto il dominio veneziano. Pertanto, il termine “schiavoni“ non si riferiva ad uno status ma indicava semplicemente gli abitanti non latini dei domini veneti dell’Adriatico orientale e per estensione dell’intero entroterra, chiamato appunto “Schiavonia“.

Gli “Schiavoni” erano anche i soldati più forti e temuti dell’esercito veneziano. Questi soldati, detti anche “Oltremarini” (provenienti dal di à del mare), erano parte integrante della marina veneziana, a difesa dei territori dello Stato da Mar, ma al bisogno potevano essere inviati anche a difesa dei Domini di Terraferma. Ben equipaggiati ed esperti nel combattimento, erano la punta di diamante dell’esercito della Repubblica, e per la loro lealtà e dedizione erano definiti i fedelissimi di San Marco.

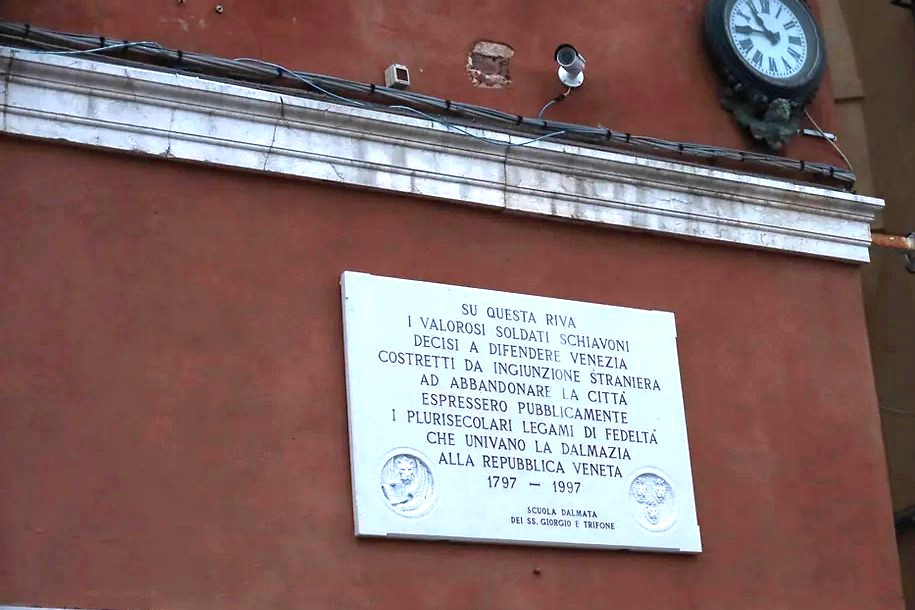

Gli Schiavoni infatti furono gli ultimi ad abbandonare forzatamente Venezia il 12 maggio 1797, dopo la caduta della Repubblica. Una iscrizione su marmo, posta sulla facciata della ex Caserma Cornoldi (Castello 4142), testimonia il perenne ricordo della città alle loro numerose manifestazioni di lealtà.

Alla caduta della Repubblica se ne contavano 11 Reggimenti, ciascuno formato da 8 compagnie, per un totale di circa 18000 uomini. Gli Schiavoni vestivano di cremisi, portando un berretto di pelo, giacca e panciotto entrambi con alamari, pantaloni attillatissimi, scarpe di feltro e una fascia gialla in vita da cui pendeva la loro arma principale: una grossa spada detta appunto da loro “schiavona“.

Quando non erano impegnati in una delle numerose battaglie veneziane, rimanevano stanziati negli alloggi messi a loro disposizione nei pressi della Riva e dell’Arsenale; alcuni si dedicavano anche alla gestione di osterie e postriboli della zona. Il vino non mancava, visto che dal vicino Rio del Vin giungevano i rifornimenti di Malvasia.

La spada “schiavona”

La spada schiavona è un’arma affascinante e ricca di storia, strettamente legata alla Serenissima Repubblica di Venezia. Sviluppata verso la fine del XV secolo, prende il nome appunto dagli “schiavoni”, che la utilizzarono ampiamente. Era un’arma robusta e pesante, con una lama a doppio filo la cui lunghezza in genere era superiore a un metro. La caratteristica più distintiva della schiavona era la guardia a cesto, che avvolgeva quasi interamente la mano dell’utilizzatore, offrendo una protezione eccezionale. Questa guardia, spesso decorata, era composta da barre trasversali e longitudinali che si incrociavano, creando una sorta di gabbia. La guardia a cesto offriva una protezione ineguagliabile per la mano, una parte del corpo particolarmente vulnerabile nei combattimenti.

Era un’arma versatile, adatta sia per il combattimento a distanza che per quello ravvicinato, ed essendo ben bilanciata permetteva di combinare attacchi potenti con una difesa solida. Utilizzata sia dalla fanteria che dalla cavalleria, trovò largo impiego nelle guerre navali. Essendo robusta e maneggevole era infatti ideale per i combattimenti a bordo delle navi, dove gli spazi erano ristretti e le manovre spesso violente. In definitiva, grazie alla sua versatilità, la schiavona era un’arma molto apprezzata dai soldati. La spada schiavona veniva utilizzata anche come arma cerimoniale dai dogi di Venezia.

Un pò di storia e di curiosità

Come si nota anche dai quadri d’epoca, la Riva inizialmente era molto più stretta di come si presenta oggi, più o meno della larghezza del Ponte della Paglia. Nel 1060 vi fu un primo ampliamento, ma solo nel 1782 si arrivò alle dimensioni attuali. Con un selciato in cotto, nel 1324 vi fu la prima pavimentazione. Durante l’occupazione austriaca, nel 1851 venne avanzato un progetto per raddoppiarne la larghezza e creare uno stabilimento balneare cittadino, che fu però bocciato qualche anno dopo per l’impatto che avrebbe avuto sulla zona.

Sempre in Riva degli Schiavoni sbocca la “Calle de le rasse“, così detta perché vi si commerciavano le pezze di lana, dette appunto “rascie” (o rasse in veneziano) perché provenivano dalla “Rascia“, l’antico regno di Serbia. Queste venivano utilizzate principalmente per la copertura delle gondole, il “felze“, di cui vi parlo nel mio articolo sulla gondola. Proprio qui, nel 1172 avvenne un omicidio illustre: tale Marco Cassolo pugnalò a morte il doge Vitale Michiel II che si stava recando alla vicina chiesa di San Zaccaria per le celebrazioni della Pasqua.

L’omicida venne subito arrestato, processato, condannato e giustiziato. La sua casa, che si trovava nel luogo del fatto, venne rasa al suolo ed il Senato ne proibì la ricostruzione in pietra in perpetuo; in tutta la zona si sarebbero costruite solo abitazioni in legno a un singolo piano. Il divieto di costruzione in pietra venne rispettato fino al 1948, quando le case in legno vennero abbattute e al loro posto si costruì la nuova ala dell’hotel Danieli.

Una bella passeggiata

La Riva degli schiavoni è ideale per una bella passeggiata, ammirando la laguna da una parte e l’architettura veneziana dall’altra. Si parte dal Ponte della Paglia, che ci introduce subito nel sestiere di Castello. Ai suoi piedi troviamo il palazzo delle Prigioni Nuove, eretto tra il 1563 ed il 1614 su progetto di Antonio Da Ponte , il costruttore del Ponte di Rialto. Il palazzo, realizzato in pietra d’Istria bianca, si collega al Palazzo Ducale tramite il Ponte dei Sospiri, progettato dal nipote di Da Ponte, Antonio Contin. Alla morte dello zio, avvenuta nel 1597, Contin prese anche in carico e terminò la costruzione del palazzo .

Proseguendo nella nostra tranquilla passeggiata in Riva, arriviamo all’imbocco di Calle de le Rasse, di cui già vi ho parlato qui. Davanti a noi troviamo il lussuoso Hotel Danieli, o meglio, le sue due versioni:

quella moderna, la prima, che nulla ha di stile veneziano, costruita nel 1948 nel luogo dove avvenne l’assassinio del Doge Michiel II; la seconda, di chiara matrice gotica e del tipico colore rossastro con finiture in pietra d’Istria bianca, che fu eretta nel secolo XIV per la famiglia Dandolo, e per questo chiamata anche ex Palazzo Dandolo. Il nome Danieli deriva dall’ultimo proprietario del palazzo, Giuseppe Dal Niel, detto Danieli, che lo trasformò in hotel nel 1822.

Arriviamo così al ponte del Vin sull’omonimo rio, così chiamato perché vi transitavano le barche che portavano il vino ai mercati e a questo ponte avevano uno spazio d’attracco riservato. Superato il ponte ci troviamo davanti all’imponente monumento equestre a Vittorio Emanuele II, primo re d’Italia. Il bronzo dello scultore romano Ettore Ferrari, fu realizzato nel 1887 per commemorare il decimo anniversario della morte del re. Si tratta di un monumento che contiene diverse allegorie e riferimenti a importanti eventi del passato di Venezia, incluso l’ancora oggi controverso plebiscito del Veneto del 1866 che decretò l’annessione del Veneto al Regno d’Italia.

Adiacente al monumento si trova il Londra Palace hotel, noto per la sua architettura neoclassica e per le sue 100 finestre che offrono viste spettacolari sul Bacino di San Marco e sull’isola di San Giorgio. Fondato nel 1853 con il nome di Hotel d’Angleterre & Pension, è stato successivamente rinominato Londra Palace. Qui hanno soggiornato numerosi personaggi illustri tra cui il compositore russo Tchaikovsky, lo scrittore Jorge Luis Borges (a cui la moglie intitolò il labirinto che si trova nell’isola di San Giorgio Maggiore) e Gabriele D’Annunzio.

Un altro ponte in pietra bianca, il ponte della Pietà, ci permette di superare il Rio dei Greci, così chiamato perché scorre nel quartiere dove moltissimi greci, esuli dalle guerre turche, si trasferirono tra il 1400 ed il 1453. Si arriva così alla Chiesa di Santa Maria della Visitazione, detta più semplicemente Chiesa della Pietà, dal nome del vicino orfanotrofio. La chiesa ospita due affreschi di Giambattista Tiepolo e altre opere di artisti vari, l’ingresso è libero.

Giriamo l’angolo della chiesa ed entriamo in calle della Pietà: dopo pochi passi la possiamo vedere, di colore verde scuro, ben conservata e incastonata nelle mura di quello che una volta era il Monastero della Pietà e oggi è l’affascinante Hotel Metropole.

Parliamo della “porta degli innocenti“, dove le donne veneziane lasciavano il bambino che per vario motivo non potevano o volevano tenere, sapendo che sarebbe stato accudito e cresciuto da una comunità adibita a questo genere di aiuto sociale. Oggi la porta degli innocenti è parte del bar all’ingresso dell’Hotel Metropole, dove continua a raccontare, pur stando ferma, una parte di storia importantissima di Venezia.

Usciamo dalla calle e torniamo in Riva, dove superiamo il Ponte del Sepolcro che attraversa il Rio della Pietà e ci porta a costeggiare la Foresteria dell’Esercito, ex caserma Cornoldi e un tempo Monastero del Sepolcro, da cui il nome del ponte. Alla sua estrema destra è presente l’iscrizione in marmo che ricorda la dipartita da Venezia degli Schiavoni, di cui vi ho già parlato qui.

Siamo quasi alla fine di questa bella passeggiata, e poco più avanti troviamo l’ex Palazzo Gabrielli, ora sede dell’omonimo hotel di lusso. L’hotel è stato fondato nel 1856 come locanda da un gestore austriaco, i cui discendenti sono la sesta generazione che lo gestisce, ma Il palazzo originario è del secolo XIV.

Siamo giunti al termine della nostra passeggiata, a ridosso del Rio de la Cà di Dio che segna la fine della Riva degli Schiavoni. Il nostro percorso è durato circa 15 minuti, un pò di più se ci siamo soffermati a fare qualche foto o ad approfondire.

Ma altre bellezze ci attendono in questa città unica e affascinante. Se volete proseguire questo viaggio continuate a seguire il mio blog.

Se questo articolo vi è piaciuto ed è stato utile, lasciate un commento. Altrimenti scrivetemi ugualmente le vostre impressioni, in modo che possa migliorarlo. Grazie.